はじめに

どーも、可視化研究室に所属している情報系大学生のゆうき(@engieerblog_Yu)です。

先日、卒業発表会をしてきたので、スライドの内容を紹介したいと思います。

卒論発表会の形式についてもログを残してあるので併せてどうぞ。

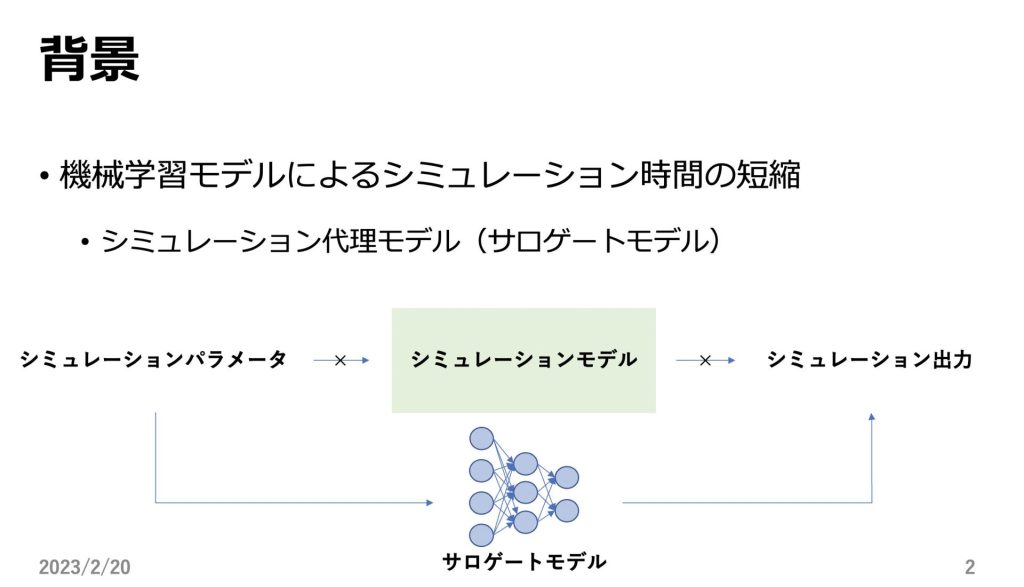

卒論スライド

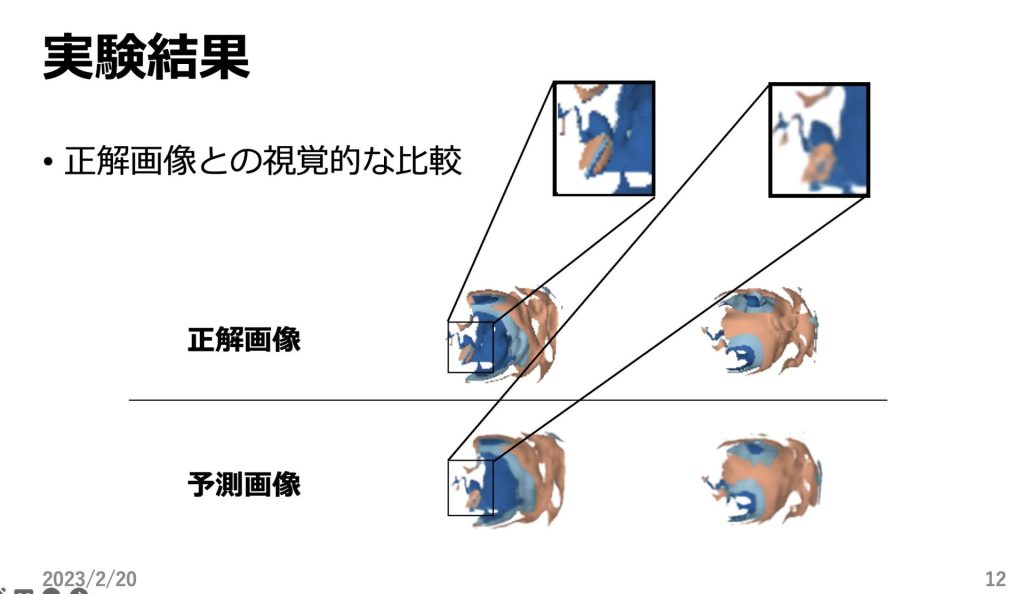

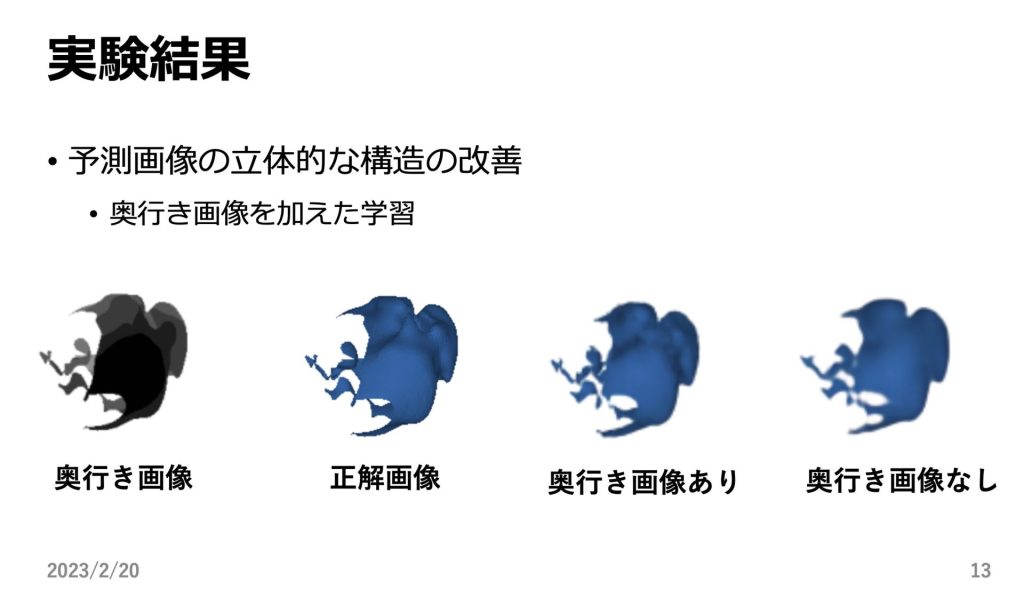

私が卒論発表会で使ったスライドは以下です。

研究室で指導されたこと

背景、方法、実験、結果、考察、まとめについて各1ページ作ってからスライドを付け足していく

レイアウトは箇条書き

できるだけ1スライド1メッセージ

日付、ページ数を大きくする

発表の原稿は、発表者ツールを使うのではなく覚える

すごそうに見せるのではなく、伝わるように作る

スライドはIMRaDに基づいた構成で作成しています。

IMRaDについては以下の記事で解説してます。

特に一つあたりのスライドの内容が多くなってしまうと、聞いている人は「なんかすごそう、、、でも分からん!」となって前半で離脱してしまいます。

伝わらない発表は、教授からの質問で詰められる傾向にあるので、頑張って客観的に分かりやすいかどうか考えるのが大切です。

また図表は、伝わるデザイン〜研究発表のユニバーサルデザイン〜に沿って作るように指導されました。

上記のサイトに従えば、無難かなと思います。

終わりに

卒論発表会で失敗したからといって、卒業できないなんてことはないと思います。

実験に抜けがあった場合、卒論や発表スライドを修正しなければならないことはあるかもしれませんが、それで終わりだと思います。

卒論をちゃんとやってこなかった人も、教授の質問に数分耐え抜けば晴れて卒業です(笑)

今回の記事がお役に立てれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

関連記事

情報系の大学生の方、情報系に興味がある方、IT系で就職を考えている方は情報技術者試験をとることをおすすめします。

ざっくり以下のようなイメージです。

基本情報技術者→情報系の学部1・2年で学ぶ内容

応用情報技術者→情報系の学部3・4年で学ぶ内容

特に応用情報技術者試験に合格すると、情報系の就職にかなり有利になったり、会社で優遇されたりします。

私が情報技術者試験の学習に使った、おすすめ書籍は以下になります。

めちゃくちゃわかりやすいので、情報系でない方でもすらすら読み進めることができると思います。

おすすめ書籍

noteもやっているので、ぜひフォローよろしくお願いします!

コメント